Quino: el mundo tiene sabor a sopa

OCT 3

El creador de las Quinoterapias fue un autor multifacético que dibujó tiras cómicas y reflexivas más allá de Mafalda. Este ensayo nos brinda un amplio panorama del humorista gráfico más importante de Argentina de la segunda mitad del siglo XX

/

POR AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Historiador. Autor de Miradas que matan. Crónicas de mujeres asesinas (Lectorum, 2019); Twitter: @agusanch

El humor es una necesidad vital del ser humano.

El humor gráfico se inventó hace no mucho para tratar de enterarnos, para darnos razón de ser, para enfrentarnos a una realidad que, la mayor de las veces, repudiamos, nos molesta y nos incomoda; es entonces cuando solemos burlarnos de ese mundo tan desgraciado y aplastante, para darle una solución fútil que, con el tiempo, cuando se le añade arte, se convierte en una solución eterna, capaz de conmovernos, de permitirnos entender eso que nos fastidia. Pero aun cuando no logramos entender, por lo menos servirá como un paliativo a la vida, al permitirnos sonreír, sobre todo ahora, en que la sonrisa, el humor, se ha vuelto enemigo social ante los inmorales moralistas políticamente correctos.

En 1964, Joaquín Salvador Lavado Tejón, que firmaba como Quino, inició una tira de humor que tuvo como protagonista a una niña a quien llamó Mafalda, nombre de un bebé que aparece en la novela Dar la cara, de David Viñas (de la que también se realizó película).

En más de una ocasión, investigando, me he encontrado cómo la vida juega con el calendario, las historias se entrelazan de manera mágica (o a veces trágica). Tal vez por eso, cada vez me convenzo más de que la historia no es más que el cúmulo de anécdotas que se entrelazan, como una telaraña, para contarnos algo que pasó, para lamentar o para festejar.

Digo esto porque justamente el día que Mafalda cumplía 56 años de nacer, el 29 de septiembre de 1964, en la revista Primera plana, la madrugada del 30, pero de 2020, fallecía ese hombre al que todo el mundo conocía como Quino.

La historia de Mafalda, originalmente, no estaba contemplada para aparecer en una tira cómica, digamos autónoma; su destino era ser parte de una campaña publicitaria de la empresa llamada Mansfield y el nombre de los personajes, por tanto, deberían llevar la letra eme.

La marca lanzaría al mercado refrigeradores, lavadoras, estufas, televisores y otros productos para el hogar, pero la empresa fracasó y no se hizo la campaña y eso fue lo mejor que debió sucederle al mundo, sin duda alguna (aunque los empresarios seguramente no pensaron lo mismo).

Sylvina Walger, que escribió los textos para el libro Mafalda inédita, señala este proceso de creación para demostrar que ello “prueba hasta qué punto su autor nunca se pensó a sí mismo como un crítico del mundo y, menos aún, tuvo expectativas de transformalo porque, según sus propia palabras, no cree que el humor transforme nada”.

En efecto, el humor no transforma nada, pero nos marca un camino, una vereda, un sendero por el que transitamos de manera cotidiana, sin deambular por la vía que conduce al mundo de lo normal y lo políticamente correcto. El humor contempla y contraviene, nos da elementos de sobrevivencia, nos da pautas de cómo sobrevivir a un mundo cada vez más atroz.

Y Quino, con su Mafalda, generó un universo de imágenes, de palabras, de frases, sin proponérselo, gestó una de las obras maestras del humor gráfico.

Su genialidad fue de tal magnitud que nunca nadie logró ni siquiera imitarlo.

Mafalda es tal vez el único personaje infantil y femenino que transgrede, que se rebela y se adelanta a sus tiempos, al cuestionar sobre las verdades de la vida, desde el espacio familiar, hasta el espacio universal.

Protagonista excepcional, Mafalda cuestiona, pregunta, rechaza, define un mundo que abrió espacios en el último cuarto de siglo y que hoy nos hace falta, ante la regresión política en el mundo y, peor aún, entre los humoristas gráficos. ¿Quién habría pensado que hoy, algunos caricaturistas mexicanos, defenderían a los cuerpos represivos, que no tienen sexo, en contra de las legítimas luchas de las mujeres a las cuales, sin duda, Mafalda se sumaría?

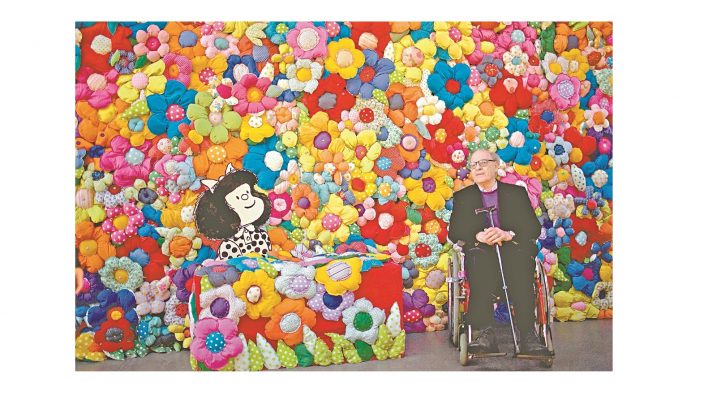

Y aquí vale la pena subrayar la necesidad de cuidar a Mafalda, la eternidad del personaje rebelde que ha mostrado su crítica al poder, de manera extraordinaria y sin caer en el panfleto.

Cuidarla ante los usos que se le quieran dar, evitando convertirse en bandera de grupos conservadores como sucedió hace un par de años en Argentina, cuando los grupos que estaban en contra de la ley del aborto legal usaron su imagen.

Quino, quien ya para entonces vivía discretamente y alejado de la vida pública, salió a desmentir esa visión y dejó claro su apoyo a los derechos de la mujer: “Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general, y la de los derechos humanos en las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones”.

Y es que ese entrañable personaje fue capaz de sobrevivir tantas décadas y, más aún, como toda obra clásica, convertirse en inmortal.

Nadie mejor que Mafalda para describir a sus compañeros de aventuras como lo hace en la carta que publicó al director de Siete días: Felipe, “él es bueno, un poco simple, tierno y, a pesar de que en las escuela está en un grado más que yo, a veces lo cuido como si fuera hijo mío”.

Manolito “a veces me hace enojar porque es un cabeza dura. Siempre quiere tener razón… y lo que más bronca me da es que casi siempre la tiene”.

Susanita “parece el premio nobel de la clase media; Miguelito nos hace reír porque piensa siempre las cosas más fantásticas”.

Quino construyó, así, el universo infantil de una generación que echaría para adelante nuevas aspiraciones de vida, más allá de la cotidianidad que habían vivido generaciones anteriores; y es que Mafalda es contemporánea de los grandes movimientos juveniles de los años 60. No es gratuita su admiración por Los Beatles, que son, indudablemente, expresión de la rebelión de hace más de medio siglo. “Los Beatles me gustan mucho porque son muy alegres, están de acuerdo conmigo en muchas cosas, y tocan la música que nos gusta a los jóvenes”.

Además, todo ello, realizado con una maestría excepcional, pues Quino fue capaz de generar tanto el dibujo como el argumento de sus tiras cómicas, contrariamente al resto de la mayoría de los grandes humoristas como Gabriel Vargas, que tenía una fábrica de dibujantes, por ejemplo (lo que no demerita su obra, por cierto).

Más allá de Mafalda

Mafalda parece, lo es, omnipotente. A Quino le sucedió lo que a Cervantes con su Don Quijote, y muchos otros autores cuya obra principal opacó el resto de su creación.

Hay una prehistoria de Mafalda, que comienza con el jovencito Quino, de 18 años, que tras caminar por varias redacciones ofreciendo su trabajo y sin rendirse ante los rechazos, encuentra un espacio en el semanario Esto es, una revista que buscaba la reconciliación del peronismo en crisis de la que tenemos pocas referencias.

Argentina es cuna de grandes humoristas gráficos, como Oscar Conti —que firmaba como Oski—, de una generación anterior a Quino y quien le inculcó la disciplina. “Él decía que si te encargaban una cosa del último diarito o del diario más importante del mundo, hay que hacerla como si fuera para el New York Times”, confesó a Rodrigo Alarcón, del Diario de Chile.

Oski, como muchos caricaturistas de esa época, abrevaron de la obra del norteamericano Steinberg, cuyos trazos complejamente sencillos lograron seducir a toda una generación a artistas gráficos como el propio Quino, o a los mexicanos Sergio Aragonés y Rius, entre muchos más.

En su primer libro, Mundo Quino, publicado en 1963, se nota claramente la influencia de Osky y de Steinberg. Este libro, por cierto, le abrió las puertas al mundo editorial, pues su tiraje se agotó a los pocos días.

Mundo Quino recogió una serie de dibujos humorísticos mudos, que enfrentaba al lector con el humor negro, el absurdo, la trasgresión, la inconformidad con un mundo incoherente que aplasta.

Quino estaba destinado a triunfar como humorista gráfico y su camino se habría diversificado pero… apareció Mafalda, quien apenas le dejó tiempo y espacio para hacer algo diferente. El impacto de la niña contestataria, como le llamó Umberto Eco, pospuso una obra que debió retomar al cerrar el ciclo de Mafalda, en 1973.

Tras ese momento, Quino realizó diversos libros, además de los millonarios tirajes de Mafalda, con títulos como Bien, gracias, ¿y usted? (1976), Déjenme inventar (1983), Quinoterapia (1985) Gente en su sitio (1986), Sí, cariño (1987), Potentes, prepotentes e impotentes (1989), Humano se nace (1991), ¡Yo no fui! (1994), ¡Qué mala es la gente! (1996), ¡Cuánta bondad! (1999) y ¡Qué presente impresentable! (2005), Quién anda ahí (2012), Simplemente Quino (2016).

En toda su obra, Quino manifiesta el mundo que recrea en Mafalda, sin duda alguna: el humor negro, la crítica que contraviene la realidad, el cuestionamiento del hoy y del devenir; el remate sorprendente de cada final de sus tiras, la representación del ridículo cotidiano de un mundo que se cree perfecto y resulta cada vez más impresentable.

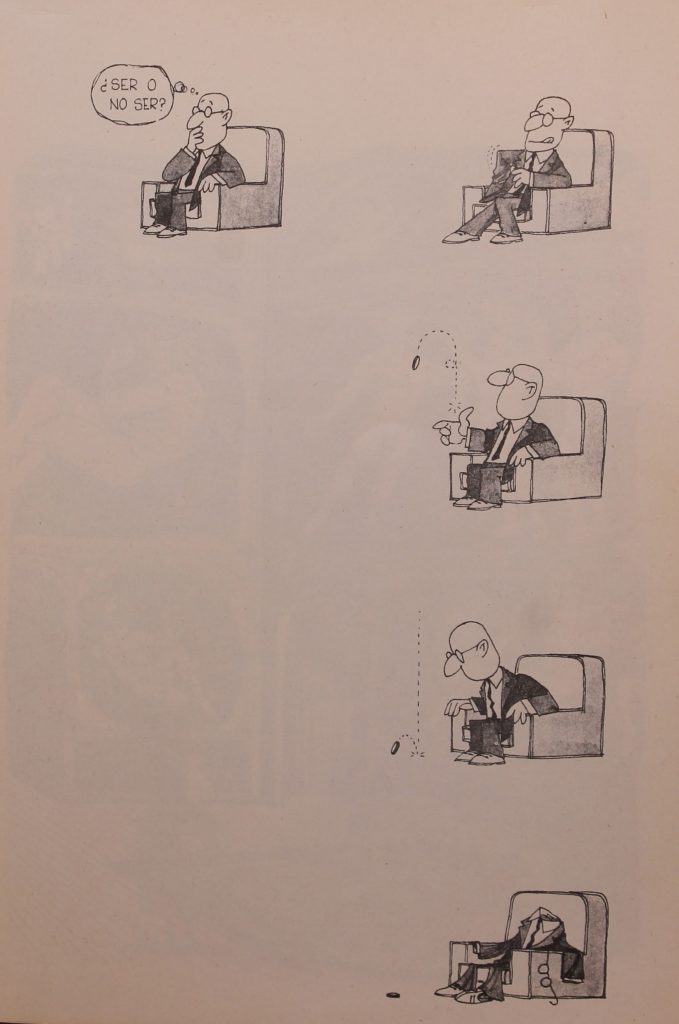

Pero también expresa a un mundo nostálgico, irreverente, soñador, triste y hasta deprimente, como el cuadro del tipo que se pregunta “ser o no ser” y decide echar un volado. El resultado es un traje vacío y unos lentes quevedianos apenas recogidos en el sillón.

Poco se ha hablado de la tristeza que puede generar el humor, algo de lo que Oski menciona al considerar que “el humor siempre se basa en el dolor, la tristeza, el ridículo; es una manera de sobrevivir a la angustia”, cita que rescata Manuel Álvarez Junco en su libro El humor gráfico y su mecanismo trasgresor.

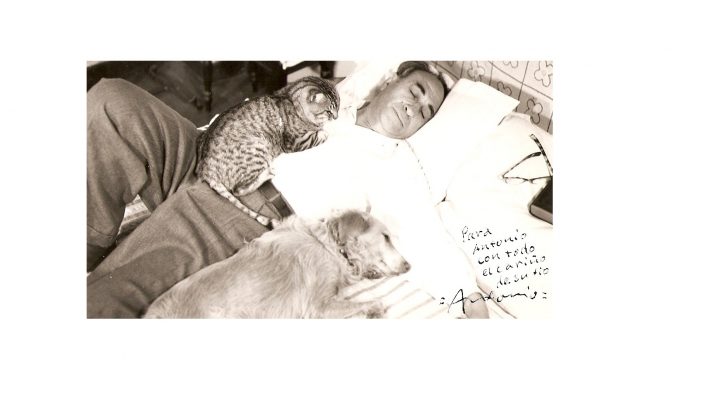

Quino había abandonado el dibujo hace más de una década. En 2009 se despidió con una carta en el Clarín, de Buenos Aires: “Como ya saben, desde hace un par de años esta querida revista viene republicando páginas mías, algunas dibujadas hace mucho tiempo, otras no tanto… Resultó interesante volver a verlas por la asombrosa actualidad que presentaban muchas de ellas —agregó—, lo que prueba que tantos problemas que hoy nos agobian vienen repitiéndose gracias al talento que pone la sociedad en reciclar sus errores”.

Ese adiós del dibujo, natural en la vida de todos los seres humanos, se ha convertido en una despedida eterna y hay que agradecer la herencia que nos legó: una niña necesaria que nos recuerde, pues parece que la sociedad tiene amnesia y regresiones, que el mundo está enfermo y que uno no se baja (al menos no por gusto) y se queda aquí, tratando de sobrevivir a la tristeza y a la maldad del poder, gracias al humor.

Para su fortuna fue un hombre muy reconocido en vida, cosa rara en un mundo donde el humor, tan vital, suele ser menospreciado.

Se fue Quino, se queda Mafalda, eternamente, en este momento en que el mundo se parece más y más a la sopa que tanto repudiaba.