El Sinaia y el humor: 80 años del exilio en México

A lo largo de la travesía del primer grupo de exiliados españoles a Veracruz, el periódico Sinaia dio espacio a la caricatura política, aliciente para la risa y la libertad

/

POR AGUSTÍN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

El 13 de junio de 1939, el Puerto de Veracruz recibió a mil 599 exiliados de España que, tras 19 días de haber salido de Sete, en Francia, arribaban a un país que les abría los brazos.

Durante esas tres semanas, los viajeros leían un diario con las noticias del desconocido país al que llegaban: crónicas, datos, cultura, poesía, etcétera. En una publicación así, no podría faltar el humor que se gestaba a través de la caricatura y algunos textos simpáticos. El tema ha sido poco apreciado en este proceso, tal vez porque el humor “no es serio”.

Esta visión es, sin duda, producto de la vieja formación medievalista que desdeña el humor. Recuerdo un fragmento de El nombre de la rosa, de Umberto Eco que muestra la discusión en torno a la risa. Transcribo un breve fragmento:

Los paganos escribían comedias para hacer reír a los espectadores, y hacían mal. Nuestro Señor Jesucristo nunca contó comedias ni fábulas, sino parábolas transparentes que nos enseñan alegóricamente cómo ganarnos el paraíso, amen.

–Me pregunto –dijo Guillermo–, por qué rechazáis tanto la idea de que Jesús pudiera haber reído. Creo que, como los baños, la risa es una buena medicina para curar los humores y otras afecciones del cuerpo, sobre todo la melancolía.

–Los baños son buenos, y el propio Aquinate los aconseja para quitar la tristeza, que puede ser una pasión mala cuando no corresponde a un mal susceptible de eliminarse a través de la audacia. Los baños restablecen el equilibrio de los humores. La risa sacude el cuerpo, deforma los rasgos de la cara, hace que el hombre parezca un mono.

Empero, la risa es fundamental, tan humana y tan vital, que la necesitamos como el aire que se respira.

De hecho, María Zambrano, a su regreso a España, tras 45 años de exilio, a la pregunta acerca de ¿qué humor tiene usted en España hoy?, respondió:

“¿Qué si tengo humor? ¡Claro! Pero si eso fue lo que nos dejaron. Si llegamos a perder el humor y la risa, la risa buena y la risa y el llanto, es que quizá nuestra libertad, que ha sido tan caramente comprada, no existía, pues era esencialmente eso: poder reír y llorar y poder hablar”.

Poco se ha destacado que la primera exposición de arte que realizó el exilio fue una muestra de caricatura en Sinaia. Diario de la primera expedición de Republicanos Españoles a México; la impresión fue realizada gracias a un mimeógrafo portátil que iba a bordo y al esfuerzo y disciplina de un grupo de escritores e ilustradores que lograron su cotidiana aparición.

Con un esténcil podían imprimir medio centenar de ejemplares en un trabajo artesanal que, además de dar noticias, despertaba las inquietudes de varios artistas y escritores como Juan Rejano, que lo dirigía y, a la postre, se convirtió en uno de los pilares el periodismo cultural en México; era ilustrado por artistas de la talla de José Bardasano, Germán Horacio, Eduardo Robles y Ramón Peinador; la confección artística fue de Juan Varea.

Humor y nostalgia se entremezclaron apenas zarpaba el barco.

El poeta Antonio Zozaya, que tenía 80 años, publicó en el primer número, un poema que denotaba lo segundo: “¿Cuántos de nosotros volveremos a pisar su suelo sagrado?, ¿Quiénes tornarán a su valles risueños, a sus enhiestas montañas heroicas, a sus selvas geórgicas, a las riberas de sus fecundadores y plácidos ríos?, ¿Cuántos podrán encontrarla redenta, emancipada, gozando de las venturas de una verdadera democracia…?”. El texto se ilustraba con una caricatura del escritor.

Pero el humor nunca cesó.

Varios espacios del navío fueron bautizados con el nombre de barrios y calles de Madrid: a los camarotes de lujo, se les llamó Barrio de Salamanca, a los dormitorios del piso bajo, Cuatro caminos, Ventas y Tetuán; la cubierta de estribor era la calle de Alcalá, mientras la cubierta B, La Gran vía.

Todos estaban claros que el humor los haría sobrevivir; las caricaturas con chistes como el que le dice a otro: “Hace dos o tres días que no te veo. ¡Chico!, responde el otro, es extraño. Yo no salgo del barco”.

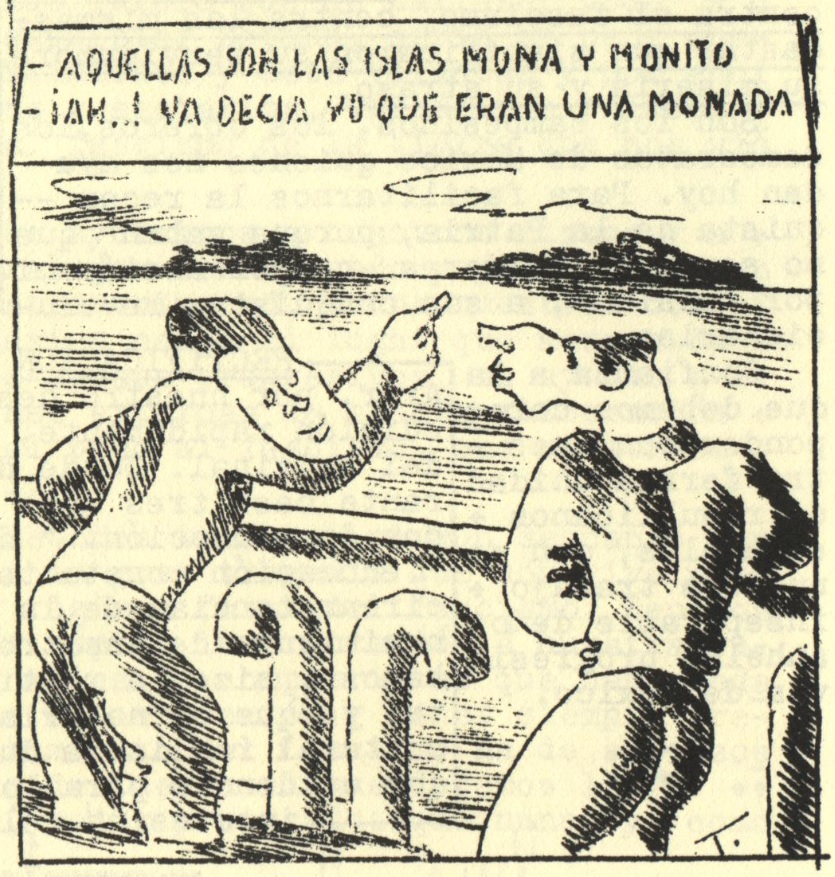

En otra caricatura alguien dice: “Aquellas son las Islas Mona y Monito. Su interlocutor responde: Ah, ya decía yo que eran una monada”.

Seguramente, la risa del pasajero era un bálsamo en esos días de incertidumbre. Por eso fue tan importante la publicación de caricatura pues gracias a ello se permitían o se encontraban con una sonrisa que les endulzaba esos días difíciles.

Así, el humor se convirtió en parte esencial del diario del Sinaia y de la propia vida cotidiana de los viajeros que atravesaban el charco para llegar a su nueva tierra.

A diario se multiplicaron las caricaturas, por los lápices y el esténcil pasaron (y posaron) personajes como Susana Gamboa, responsable a bordo de esta travesía; el famoso fotógrafo Chim, el escritor Pedro Garfias, autor del emblemático poema Entre España y México, que escribió a bordo del Sinaia y que se convirtió en un símbolo del exilio y de la hermandad entre ambos países; el último presidente de la República española, Juan Negrín; Adolfo Vázquez Humasqué, director de la reforma agraria, entre otros personajes.

El 10 de junio de 1939, en el último número del diario antes de embarcar en Veracruz, se realizó, pues, la primera exposición del exilio. La reseña la califica como “uno de los más importantes acontecimientos culturales de nuestra estancia en el ‘Sinaia’. Está realizada, en concepto, en organización, con dinamismo de pura cepa. Los trabajos provienen, en general, de los campos de concentración, de la misma vida a bordo. Denotan un espíritu creador en circunstancias penosas y precarias, ha sabido conservar su facultad estética, joven, y acusa una sana vinculación a la causa del pueblo”.

Entre los autores estaban artistas geniales como Aurelio Arteta, Ramón Gaya, José Bardasano, Germán Horacio, Ramón Peinador, Francisco Carmona, Francisco Camps Ribera, Ramón Tarragó, Juana Francisca Rubio, Julián Oliva, Eduardo Robles (que después firmaría como Ras), José Agut, Enrique Climent y otros tres personajes cuyos nombres no se han identificado: Rebatte, Jordana, y Acitores.

De este grupo, solamente Eduardo Robles se dedicó a la caricatura de manera permanente, mientras vivió en México púes luego marchó a Venezuela, firmando como Ras, destacando por los geniales retratos, en una línea, y ser uno de los primeros autores, en el mundo, que teorizaron en torno a la caricatura, en su libro Caricatugenia. Teoría de la caricatura personal.

El exilio nos heredó pocos humoristas, había razones para ello: hacer humor de un gobierno que los había acogido con los brazos abiertos, era mostrarse malagradecidos aunque, de cualquier forma, resultaba difícil entender a un país cuya historia les era ajena; tampoco era fácil entender el código lingüístico pues aun cuando entre España y México exista un idioma en común, muchas de nuestras palabras no son tan nuestras o no significan necesariamente lo mismo. Resulta muy ilustrativa la anécdota del entusiasta recibimiento en Veracruz de parte del Sindicato de Tortilleras y que hizo brotara una mueca de desconcierto, primero, y una sonrisa después, cuando se enteraron que las tortilleras se dedicaban a la elaboración de ese alimento básico y nada tenía que ver con la preferencia sexual.

El lenguaje habría de chocar ante la ironía mexicana, el uso del albur, ese juego de palabras que resulta a veces incomprensible, incluso, a los propios lugareños y cuya existencia es harto compleja.

Finalmente, la tensión ante el chovinismo.

El caso más sonado giró en torno a la presión ejercida por Diego Rivera en contra de Ramón Gaya para que se le expulsara del país por un ensayo sobre José Guadalupe Posada en de la revista El Hijo Pródigo. La versión de Gaya fue que al escribir un artículo sobre Posada “al que los muralistas habían tomado como antecedente. Rivera en pleno delirio, había llegado a decir que sus grabados eran superiores a los de Goya. Fue ingenuidad mía contestar —aunque muy respetuosamente— a esa tontería. En realidad los grabados de Posada eran como unas aleluyas, encantadoras, eso sí. Entonces Rivera empezó una campaña en contra mía. Eso es todo”. (No disculpo a Rivera, pero Gaya fue muy osado en emitir juicios de una obra que apenas comenzaba a descubrirse).

Tras esa polémica, habrían de tener mayor cuidado con las formas de expresión de lo mexicano y evitar el roce con sus habitantes y con las élites políticas y culturales sobre todo, con esas visiones absurdas de la negación del pasado hispano, esas inexactitudes históricas que aún hoy, ochenta años después, siguen pesando en buena parte de la sociedad mexicana.

FOTO: Cabezal del periódico Sinaia, elaborado por los republicanos españoles exiliados que viajaron a bordo del buque del mismo nombre que los trasladó al puerto de Veracruz. / Colección Agustín Sánchez González